I presunti premi ai terroristi

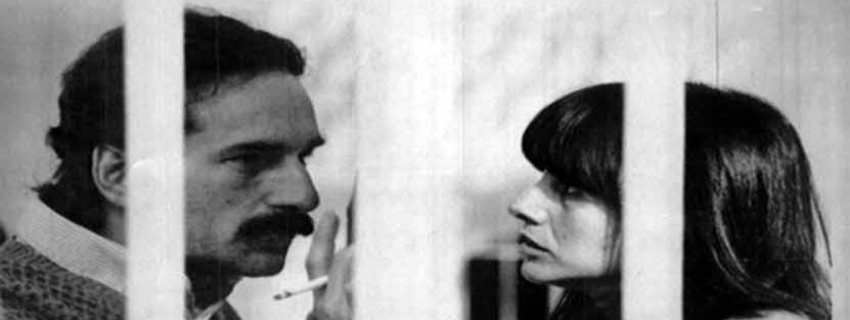

Faranda e Morucci

Su Adriana Faranda e Valerio Morucci autori del memoriale, prima ricostruzione brigatista del rapimento Moro, si concentrano le ipotesi riguardo eventuali favori concessi nel loro percorso giudiziario. Ricostruendo la loro storia processuale è chiaro che tutti i "benefici" concessi sono stati ottenuti in base alle norme vigenti, usufruendo di leggi applicate a centinaia di altri detenuti comuni

Vantaggi giudiziari in cambio del memoriale?

Su Valerio Morucci e Adriana Faranda, autori del famoso memoriale e principali creatori della cosiddetta verità dicibile, si sono concentrate le critiche relative all'ottenimento di cospicui favori giudiziari in cambio di una trattativa con lo Stato.

La ricostruzione della storia giudiziaria di un imputato non è certo agevole, fortunatamente la rilevanza mediatica, dei due brigatisti permette di ricostruire in maniera abbastanza precisa il loro percorso.

Dall'arresto alla dissociazione

Valerio Morucci ed Adriana Faranda sono arrestati a Roma il 29 maggio 1979. Pur essendo in rotta con le Brigate Rosse, dalle quali sono usciti alcuni mesi prima, al momento dell'arresto si dichiarano prigionieri politici e si rifiutano di collaborare.

Nel primo processo Moro, sono in aperta polemica con gli irriducibili ma non rinnegano la lotta armata e si rifiutano di deporre. Vengono condannati all'ergastolo.

Non aderiscono alla prima legge sui dissociati quella del 1982, che ridurrebbe l'ergastolo ad una pena compresa tra i 15 e 21 anni.

In appello, nel 1985, ormai abbandonata la lotta armata, depongono in aula e forniscono la prima versione, di parte brigatista, del rapimento Moro. La sentenza riduce la loro pena in 30 anni.

Sono questi gli anni in cui sarebbero iniziati i "negoziati" con lo Stato e lo sconto di pena sarebbe. secondo alcuni, il suo primo frutto.

Naturalmente non è così. La riduzione di pena non è dovuta ne alla legge sui dissociati del 1982, già ampiamente scaduta, ne a quella del 1987 di la da venire.

La diminuzione della pena, chiaramente è dovuta alla collaborazione degli imputati e al loro “pentimento”, ma viene applicata in base all’articolo 133 del codice penale. Quindi usufruiscono di un articolo di legge applicato a molti imputati comuni ogni anno.

A conferma di ciò insieme a Faranda e Morucci nella sentenza di appello per altri 10 imputati si passò dall’ergastolo a 30 anni. I beneficiari furono quasi tutti esponenti della colonna romana-delle BR, con un ruolo marginale nella vicenda Moro, assolutamente non in grado di incidere sulla presunta "trattativa". Emblematico fu il caso di Natalia Ligas, mai pentita ne dissociata, la cui diminuzione di pena fu motivata con la giovane età (20 anni) dell’imputata.

La legge sui dissociati e la riduzione della pena

Nel 1987 viene varata la nuova legge sulla dissociazione che all'articolo 7, relativo al cumulo di condanne, afferma: "quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati di terrorismo o di eversione (...) la pena complessiva da espiare non può 'eccedere anni ventidue e mesi sei"

Morucci e Faranda, che non hanno aderito alla più favorevole legge del 1982, essendo ormai ufficialmente dissociati presentano domanda per usufruire dei benefici di legge. Lo fanno insieme ad altri 174 terroristi di cui gran parte (il 48,6 % ) di Prima linea e quindi totalmente estranei alla vicenda Moro.

La pena di Morucci e Faranda, in base al suddetto articolo 7, passa da 30 anni a 22 anni e sei mesi.

Il primo permesso premio

Veniamo al famoso permesso del 1986 più volte citato come prova dei benefici particolari riconosciuti ai due brigatisti. Il 12 dicembre Faranda e Morucci presentano la domanda di permesso per uscire per qualche giorno dal carcere. Il 18 dicembre il PM Ionta esprime parere negativo, ma il Presidente di Corte d'Assise, Umberto Feliciangeli, concede ugualmente il permesso.

Ora, secondo la legge Gozzini appena approvata, Faranda e Morucci avrebbero potuto usufruire del permesso, in quanto esso viene concesso dopo aver scontato un quarto della pena: nel loro caso 5 anni e sei mesi. Essendo stati arrestati il 29 maggio 1979 sono in carcere da sei anni e mezzo. Quindi ricostruendo la vicenda oggi, si potrebbe pensare che siano usciti grazie alla legge Gozzini. (1)

Non è così! C'è un cavillo, la Gozzini non si può applicare perché ci sono dei procedimenti ancora non passati in giudicato. Procedimenti che comunque non cambieranno la pena complessiva da scontare, come abbiamo visto, stabilita per legge in 22 anni e sei mesi.

I due brigatisti vanno però ugualmente in permesso perché c'è una legge del 1975 che permette di concedere permessi a quei detenuti per i quali la direzione dell'istituto di pena e altri organi competenti riconoscano un comportamento particolarmente corretto.

Il permesso viene accordato per permettere a Morucci di vedere i genitori anziani e malati e a Faranda per incontrare la madre e la figlia Alexandra.

Pur riconoscendo una certa benevolenza da parte del Giudice, bisogna notare che il permesso è stato concesso in base ad una norma vigente.

Il permesso, suscita molte polemiche, tanto che i giornali riportarono, tempo dopo, che a seguito di quel permesso fu emanata una circolare che invitava i giudici di sorveglianza a stringere i freni su misure alternative alla detenzione nei confronti di detenuti «eccellenti».

Il rimbrotto sembra reale perché nel 1990, a margine di un convegno proprio sui permessi, il Giudice di sorveglianza Gioacchino De Cataldo, dichiarò che un suo permesso concesso anni prima a Faranda e Morucci fu bloccato dal Ministero della Giustizia.

La semilibertà

Arriviamo al 1990. Come abbiamo visto i due brigatisti devono scontare 22 anni e sei mesi. Secondo la legge Gozzini ai detenuti può essere concessa la semilibertà dopo che hanno scontato metà della pena. Essendo stati arrestati il 29 maggio 1979, nel 1990 Morucci e Faranda hanno scontato 11 anni di carcere.

A questi vanno aggiunti, sempre secondo la Gozzini, 45 giorni di condono ogni semestre in caso di buona condotta, pari a 3 mesi l'anno. Quindi per undici anni il condono sarebbe pari a 33 mesi ovvero quasi 3 anni.

Non sappiamo per quanti semestri è stata considerata la buona condotta, comunque quando viene concessa la semilibertà i due brigatisti, al netto dei condoni, con il solo carcere raggiungono il periodo richiesto per accedere ai benefici di legge.

Il Giudice di sorveglianza concede la semilibertà ma la Procura Generale di Roma fa ricorso in Cassazione. Il Sostituto Procuratore Giovanni Ferrara afferma che i giudici hanno tenuto conto soltanto del comportamento di Morucci e Faranda durante gli undici anni e quattro mesi trascorsi in carcere. Avrebbero invece dovuto considerare anche la gravità dei reati da loro commessi, e per i quali, dopo la dissociazione, hanno subito una condanna a trent' anni di reclusione.

Morucci e Faranda, in attesa del pronunciamento della Cassazione, comunque escono. Ogni giorno si recano presso l'Opera Don Calabria dove svolgono lavori informatici dalle 9 alle 18, rientrando la sera in carcere .

Fermato dai giornalisti fuori dall'ufficio, Morucci, afferma stizzito, "non capisco perché tanto rumore, ci son fuori già due persone che hanno deciso la morte di Moro e nessuno dice nulla".

Si riferisce a Bonisoli ed Azzolini, componenti del comitato esecutivo delle Br, anche loro hanno usufruito della legge sulla dissociazione ed essendo stati arrestati il 1° ottobre 1978 hanno maturato prima la possibilità della semilibertà. Da qualche mese, infatti, escono ogni giorno dal carcere senza suscitare nessun clamore.

L'11 febbraio 1991, la prima sezione della Cassazione, presieduta dal ben noto Corrado Carnevale, si pronuncia e sollecita il Tribunale di Sorveglianza a rivedere il provvedimento alla luce delle modifiche della legge Gozzini.

La sentenza viene depositata il 26 aprile. L'effetto è che viene revocata la semilibertà e Morucci e Faranda tornano in carcere a Paliano.

Infine il 26 giugno 1991 il Tribunale di Sorveglianza di Roma accoglie il ricorso presentato dai legali dei brigatisti e concede nuovamente ai due la semilibertà.

Fine pena

La storia giudiziaria della coppia brigatista svoltasi in parallelo per 14 anni si divide nell'ultimo atto.

Il 17 aprile 1993, su istanza del tribunale di sorveglianza, Valerio Morucci ottiene la libertà definitiva. Per capire come in ogni decisione sui detenuti siano coinvolti decine di persone conviene riportare un brano dell'articolo di Repubblica:

La corte giudicante del tribunale di sorveglianza di Venezia dopo aver esaminato un malloppo di pareri favorevoli, ha deciso per la libertà. l'ordinanza, è firmata dal presidente Renato Gavagnin, dal giudice di sorveglianza Lorenza Omarchi e dal procuratore generale Pietro Pisani.

Adriana Faranda, per imperscrutabili motivi burocratici, deve aspettare altri due mesi. Il 25 giugno anche per lei arriva la sentenza del tribunale e la libertà.

Faranda e Morucci condannati, per effetto della legge sui dissociati, a 22 anni e sei mesi, hanno scontato 14 anni di carcere, di 2 in semilibertà, hanno avuto uno sconto di 3 anni per buona condotta, 3 di condono ed infine altri 2 accordati dal Tribunale di Venezia al momento della liberazione definitiva. Nel 1993, Adriana Faranda ha 43 anni, Valerio Morucci 44.

Nessun vantaggio

Come abbiamo visto, malgrado i continui riferimenti ad eventuali vantaggi ottenuti dai due brigatisti, tutto il loro percorso processuale e penitenziario è stato scandito dalle norme vigenti. A partire dalla legge sui dissociati utilizzata da altri 174 terroristi, per passare poi ai permessi, alla semilibertà, e alla definitiva scarcerazione. Provvedimenti ottenuti, dopo aver raggiunto i requisiti previsti della legge Gozzini, provvedimenti adottati con le stesse modalità verso centinaia di altri detenuti comuni.

Provvedimenti, presi sulla base di molteplici pareri di Magistrati, direttori di carceri, operatori culturali, spesso, come si è visto in aperto contrasto tra loro. Tutta un'altra storia rispetto alla fantomatica "longa manus" che, in barba a norme e magistrati, avrebbe concesso favori in nome di un accordo siglato anni prima.

(1) Ricostruire il percorso processuale di un detenuto risulta sempre estremamente complicato, soprattutto perché abbraccia un arco temporale di decine di anni, inoltre le singole decisioni vengono emesse considerando una molteplicità di fattori. Il calcolo del periodo di maturazione dei benefici, infine, è il frutto della somma delle disposizioni di leggi diverse. Per risalire con certezza alle motivazioni del provedimento bisognerebbe poter leggere il dispositivo del giudice, cosa chiaramente impossibile. Davanti alle inesattezze, presenti nelle varie accuse di vantaggi ai terroristi, si ha la sensazione che chi scriva sia consapevole delle difficoltà di contestare le loro, a dir poco azzardate, affermazioni.